信遊記~川中島2(名所旧跡)~

- 長野県企画振興部長 中村徹

さて、川中島の合戦についてお話ししていたが前回は甲陽軍鑑と北越軍記の話で終わってしまった。

今回は「県外の人が来た時に案内できるように」というこの連載の趣旨に戻って名所旧跡などをたどってみようと思う。

①川中島古戦場史跡公園

②妻女山

③典厩寺

④信州柴阿弥陀堂(山本勘助の墓)

⑤松代城(海津城)

⑥旭山城跡、葛山城跡

1.川中島古戦場史跡公園 (長野市小島田町1384-1)

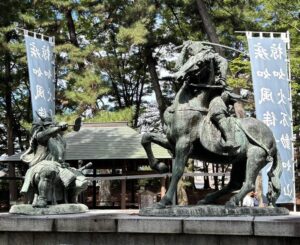

長野駅から高速の長野ICに向かう途中に位置する。空いていれば長野駅から車で20分ほど。前号にも紹介した「一騎討ち」の銅像のある八幡社、長野市立博物館が隣接する。

長野市立博物館は川中島の戦いに関して位置関係等も臨場感があってわかりやすく気合の入った展示をしているほか、古代についての紹介も厚いのがポイント高い。公園内にも川中島の戦いを意識したモニュメントがたくさんあり、歩いているだけでも楽しい。

「あの銅像!」となるので、県外の友人が来たら連れて行くことにしている。皆「あの銅像!」となる。

2.妻女山 (長野市松代町2881)

激戦となった第四次川中島合戦の折に上杉謙信が布陣したと言われている。海津城などの武田方の拠点を見下ろせる位置にあり、海津城の炊事の煙の量から武田方の攻撃を察知した上杉謙信は静かに山を下り、川を渡り「きつつき戦法」を仕掛けていた武田方を攻撃した。静かなこと、鞭声粛々(鞭の音もしないように静かに)である。

と、このように甲陽軍鑑に記されている妻女山。お隣の斎場山であるという説など諸説ある。妻女山展望台が設けられており、そこまでは割と整備されている印象。車でも行ける。その奥に行くと藪が多すぎて藪蚊も大量におり、大変、大変であった。

歴史館の笹本特別館長は「音もたてずに鎧のまま妻女山を下りるなんて無理だよ」と仰っていたが、うーん。登った感じそこまで高くは無いので、ギリギリ静かに下りられないことはない、のかなぁ…。展望台からの景色は見事であった。

ふもとに上杉謙信槍尻の泉もある。看板には妻女山に布陣していた謙信が「あまりに喉が渇いたので馬から降り、家来の直江山城守に「槍をかせ!」と命じ、「妻女におわすよろずの神よ、我れに清き水を与え給え!」と地に伏し一心に祈り、そして、おもむろに立ち上がって天高く槍を構え「えい!やっ!」と地面に槍の石突(槍の柄の先端で地面に立てる部分)で強く突いたところ、そこから勢い良く綺麗な水が湧き出したのです。」とある。情緒不安定な感じがしてとてもいい。

展望台の近くには妻女山招魂社。戊辰戦争に従軍し命を落とした藩士を祀ったものとのこと。

3.典厩寺 (長野市篠ノ井杵渕1000)

武田信玄の弟、武田信繁が第四次川中島合戦で討ち取られて葬られたお寺。典厩とは信繁の官職の唐名(中国式の呼び方)。元のお寺の鶴巣寺から、松代藩主の真田信之(真田幸村(信繁)のお兄ちゃん。真田丸だと大泉洋がやってましたね。)が典厩寺に改名。日本一大きいとされる閻魔大王像がある。閻魔大王様、目がキュートなので一度見てほしい。

伊東祐享元帥(日清戦争時の連合艦隊司令長官。日露戦争時の軍令部長)揮毫の碑文もあるなど、武田信繁がのちの世の人々にも敬われていたことがわかる。武田信繁は戦も外交も文化面でも優れた走攻守揃った名武将。

「戦国優秀な弟ランキング」をあげれば確実にランクインすると思われる。この時代の弟、織田信長の弟の信行、伊達政宗の弟の小次郎など、裏切ったり殺されたり、時には一番の敵になる存在なのだが…。ほかにランキング入り間違いないのが秀吉の弟の羽柴秀長(「よっ!天下の調整役!」←ボディビル風掛け声)、三好長慶の弟の三好義賢(「お前がいるから四国を出れた!」)。宇喜多直家の弟、忠家はどうだろう、謀略・暗殺の権化の兄が怖すぎて兄と面するときに鎖帷子を着込んでいたという逸話からは、ちょっとランキングが下がってしまいそう。掛け声も「弟ビビってる!」とかになりそう。

島津四兄弟(島津義久に対しての義弘、歳久、家久「島津色々おかしいよ!」)や毛利の両川(毛利隆元に対しての吉川元春、小早川隆景「三本の矢!」)はジャンルが違う気がする。真田信繁(幸村。お名前は武田信繁にちなんだという。)はどうなんだろう、兄ちゃんに苦労かけたからなぁ。

こういう話をお酒を飲みながらしたい。しょっぱいイカをつまみに飲める安くて美味しいお店を教わったので、多分いくらでも盛り上がれる。今度、戦国から歴史全般に広げてやりましょう。足利直義(足利尊氏の弟)をランキングに入れるかどうかとか。掛け声も一緒に考えましょう。「肩にちっちゃい県史乗せてんのかい!」。お声がけお待ちする。

付属の宝物館も見事。たたずまいの素敵なお寺なので、是非訪れてほしい。

4.信州柴阿弥陀堂・山本勘助の墓 (阿弥陀堂:長野市松代町131 墓:長野市松代町柴156)

一度、松代荘に向かう途中で「山本勘助の墓」と案内板が出ていたので行こうとしたら、あまりにも道が細く車をこすりそうなのが怖かったので引き返した。

この連載を始めたところ、千曲川流域下水道事務所の山嵜朱夏さん(以前、企画振興部総合政策課に在籍されており、お世話になった)から「私のおじさんが山本勘助のお墓の管理してますよ!見に来ますか?」とお声がけいただいた。

連載していて本当に良かった。以前たどり着けなかったのは、この機会までのお預けという意味だったのであろう。

山本勘助は諸国を辿った後、44歳で武田信玄に仕官。軍師として補佐し、この連載でも取り上げた高遠城の縄張りなどにも名前を残す。第四次川中島合戦できつつき戦法を提案したが、上杉謙信に見破られ苦戦に陥ったため、責任を感じて奮戦、討死したとされる。69歳。当時の平均年齢も考えるとかなり遅咲き、討死とはいえ長生き。

山嵜さん御夫妻とともに信州柴阿弥陀堂の堂主、吉池重行さん御夫妻を伺い、ご案内とお話を聞かせていただいた。

山本勘助の墓は最初は別の場所に存在したものの、松代藩時代に信玄ともゆかりの深い信州柴阿弥陀堂に移され、千曲川の工事で信州柴阿弥陀堂が移築されたので墓だけが現在の場所に残っている。更なる工事により現在の場所からも移築が必要になるそうだ。

信州柴阿弥陀堂は、親鸞上人の真筆「十字名号」を本尊として開基。信玄が陣小屋を寄進したほか、善光寺如来御分身仏を奉安したと言われている。上杉謙信も使者を派遣して礼を尽くしたという。

お堂では山本勘助の絵姿を描いた掛け軸や、頭巾を形どった勘助の兜を見せていただいた。

お墓は大河ドラマ「風林火山」(山本勘助が主役。演:内野聖陽)の折は大変にぎわい、「当時はグッズなどもよく売れました」山嵜さんはカラカラと笑っていた。「風林火山」見たいなぁと思ってはいるがなかなか機会がなく未履修。

山本勘助が劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」のキーパーソンである「大和敢助」警部のモチーフになっていることもあり、映画公開以降、訪れる人は増えているという。

山本勘助(高遠城の表記では山本管助)の存在自体は確認できるものの、軍師として活躍したいわゆる「山本勘助」が存在しているのかは疑問視されていたが、前にも書いたように創作物も含めて文化の礎となっているのだ。私はそのことだけでも素晴らしいことだと思う。何より、1歴史ファンとして「楽しければ良い」と思う。

また、吉池夫妻をはじめ地元の方々が大事に守ってきた遺産。地域コミュニティを守る意味でも山本勘助の存在が一役買ってきたのであろう。

私の本職の長野県企画振興部長の職は地域振興も担当しているが、地域のコミュニティには中核となるものが重要と考えている。

単に地元の集まりというだけではなく「皆が目的をもって集まる」ということだ。

それは例えば子供のイベントでもよく(私の入っている「おやじの会」はそれだ。)、上田市の稲倉の棚田のような「棚田のお世話」でもよく、祭りでも、地域商店の経営でも、自主防災組織でもよい。「歴史的な物を皆で守る」という活動はコミュニティ施策、シビックプライドの観点でももっと注目を浴びてもよいだろう。

堂主の吉池重行御夫妻は、奥様も元小学校教師でお話しも立て板に水。楽しい時間を過ごさせていただいた。お振舞いいただいた勘助梅なるお墓近くで栽培した梅もフルーティーで美味しかった。実は訪問の数日前に唇を強く噛んでおり、梅を出していただいた際には失礼ながら心の中で「南無三!」と覚悟を決めて食べたが、甘味が強く、覚悟は不要であった。ありがとうございました。

山本勘助の兜

山本勘助の墓。山嵜夫妻と。

5.松代城(海津城)(長野市松代町松代44)

長野ICから少し行ったあたりに真田松代藩の本拠、松代城跡がある。

戦国時代は海津城と呼ばれ武田の前線基地であった。甲陽軍鑑によれば山本勘助築城。甲陽軍鑑の成立にも関係している高坂昌信が城代として治めた。千曲川により防御の形が整えられているとはいえ、山城のような「防御のための拠点」というより交通の便の良い場所の「攻めのための前線基地」という印象をいだく。

櫓門、城門等の施設が復元されており、昔の姿をしのぶことができる。現在のような治水技術もない当時である。あの位置で洪水等があった時に大丈夫だったのだろうかと色々考えてしまう。

また別途取り上げたいと考えているが、周辺には藩校文武学校など松代藩の施設も多く、松代地域だけで1日楽しめる。ここではこれぐらいにしておきたい。

6.旭山城跡、葛山城跡 (旭山:長野市平柴 葛山:長野市鑪)

県庁の執務室からの景色が好きだ。北向きで冬は寒いが、旭山・葛山(手前の頼朝山も)が一望できる。

旭山は県庁から西側の三角形に見える山。武田方が山城を築き、善光寺の別当栗田氏が籠っている。

これに対抗するために付城として上杉方が作ったのが葛山城だ。地侍の葛山衆の城主、落合氏が籠っている。

旭山には信玄が栗田氏に兵3000、弓800張、鉄炮300挺を送って謙信を制したという。

葛山は上杉謙信が出陣できない冬の時期に馬場美濃守(信春。武田四天王の一人)が火攻めにして攻め落としている。「水が乏しく米を水に見せかけて敵の目を欺いた」「落城の際に逃げ場を失った女性たちが身を投げた谷底から後世まで声が聞こえる」という話が残っている。

旭山の鉄炮300挺に関しては、歴史館の先生方の著書の中でも「このころの武田が大量の鉄砲を手配できたわけがないから旧来型の「てつはう」なのではないか。」「ここで鉄砲があまり役に立たなかったから、武田方の鉄砲研究が遅れ、長篠の敗戦につながったのではないか。」等意見が分かれる。「鉄砲伝来からわずか10年で東国武田氏が鉄炮300挺を使用していたという点が重要です。実際に、第5次川中島合戦の舞台塩崎からは鉄炮玉が発掘され、結構出てきています。長篠の戦いも、だいぶ見直されています。」と県立歴史館の村石正行先生は語る。私はそうは言っても「鉄炮300挺」というのは、書状が間者等に見つかった際に備えたブラフ(特に数とか)という説もアリかな、なんて思う。そんなことに想いを馳せながら執務室から山を見るのはたまらなく楽しい。

左が旭山、右が葛山

旭山からの景色。善光寺平全般が一望できる

両山とも県庁の山登りの先輩方に朝活として連れて行っていただいた。朝早く出れば、戻ってきてシャワーも浴びて出勤できる距離なので、大変助かった。

旭山の眺望は善光寺平を一望に見下ろすことができ、ここが戦略上の重要拠点であったというのが肌で感じられるものであった。

葛山からは旭山がよく見え、付城としての役割がよくわかるが眺望の面で言うと旭山の勝ち、といったところか。

山道はよく整備されているが熊には気をつけて。

さて、このように川中島近辺には川中島合戦関係の名所がいたるところにある。胴合橋(山本勘助の首と胴を合わせたといわれる場所。おやきファーム敷地内)、雨宮の渡し(上杉謙信が第四次川中島合戦でそこから川を渡って武田軍を襲撃したとされる場所。歴史館近く)など、取り上げていない名所旧跡も多数ある。山城跡を除けば1日で回れるので、お近くにお勤めの方は回ってみてほしい。

~温泉ソムリエ・ナカムラトオルの「今日の温泉」~ 「中尾山温泉松仙閣」(長野県長野市篠ノ井小松原2475)

泉質は硫黄泉。pHは7.23。武田方武将の湯治場として知られる中尾山温泉。

ユニークな「お見合い温泉」がある。露天風呂に神社(小窓)があり、男湯、女湯で扉が開けば顔を見て会話ができるシステム。露天風呂には

・柏手を打つ

・ひたすら待つ

・扉が開けばお話しできます

という旨の説明書きが。「嬉し恥かし お見合い風呂」という紹介が昭和感があって個人的に好き。

秘湯という雰囲気で、筆者が行った際には男湯には誰もおらず、露天風呂の扉も開かなかった。硫黄泉は効能が強めな反面、湯あたりも起こしやすい泉質なので、「ひたすら待ってしまうシステム」はなかなか凶悪だと思った。

ネタっぽく書いたが、気持ちの良い温泉らしい温泉である。

「長門有希ちゃんの消失」(原作・原案 谷川流、いとうのいぢ。作画 ぷよ。KADOKAWA)の温泉旅行会の舞台でもある(鶴寿館として登場)。「長門有希ちゃんの消失」は一世を風靡した「涼宮ハルヒの憂鬱」(谷川流 KADOKAWA)のスピンオフのスピンオフで、世代的には筆者にどんぴしゃ。コラボタオル600円とあったので買いに行ったが売り切れとのこと。残念。とても残念。

なお筆者はハルヒより長門派。朝比奈さんはあざと過ぎてちょっと。

日帰り温泉は年中無休で平日は12時~20時。土曜休日は11時~20時。